2021.12.20 障がい児の育児, 🎵音楽療法士のコラム

こんにちは。

東久留米にある発達障がい児・グレーゾーンのお子さんも通える音楽教室を運営しているきじまです。

このブログを読んでいる子育てをしていう保護者の中に

・1歳半健診、3歳児健診で言葉の遅れを指摘された

・2歳、3歳を過ぎても言葉が出ない

・大人が言う簡単な言葉が分かっていない

・子どもが言葉がでなくて、子育てが不安・困難を感じている

そう感じている保護者の方はいらっしゃいませんか?

実は私自身もそうでした。

私の子どもも療育に通っていたのですが、療育先でも言葉でないお子さんや言葉がでなくて悩んでいる保護者の方がたくさんいました。

私の子育ての場合ですが、0歳の乳児期のときは順調に育ってきたはずなのに、1歳健診の母子手帳の記録にある「大人の簡単な言葉(おいで、ちょうだい)が分かっている」の質問項目に、「はい」の部分に丸がついていないです。

1歳3~4ヶ月のときに、保育園の子育て広場の先生から「言葉が遅れているんじゃないか」と言われたこともあります。

そのときは本当にショックで、この先ずっと言葉が出ないんじゃないかと不安に駆られました。

1歳半健診では「犬はどれかな?」の指示も分からず。

2歳児健診(当時住んでいた自治体は無料で受けられました)で、言葉は出ないことを医師に伝え(出る言葉は「パン」「はい」「ばあ」のみ・・・)、療育に通い始めました。

私は大学で音楽療法を学びました。

また、実際の子育てで得た子どもへの接し方、子どもと一緒に通った療育経験から、子どもがどうやって言葉を出すことができたのか。どうやって言葉を理解したかを、体験談を踏まえてご紹介いたします。

言葉が出ない子どもに言葉を促す方法

私の子どもは、4歳くらいまでなかなか言葉が出なかったのですが、小学生の今は同学年ほどとはいかないですが、ある程度言葉が出るようになりました。

それは

・話しかける

・口周り、舌の筋肉を動かす

・歌を歌う

です。

子育ての経験や療育先での療育方法、音楽療法を勉強してきたことを踏まえて、言葉が出ない子どもにことばを促す方法をお伝えします。 これらを詳しく説明していきます。

言葉が出ない子どもに言葉を促す方法1:話しかける

「お花がきれいにさいているね」と、お花を指さして話しかけたり、踏切りが鳴ったら、「踏切りがなったね、カンカン・・・電車が走っているね」とか、ご飯を食べているときに「ご飯、おいしいね。これはかぼちゃだよ」と言って、かぼちゃを食べさせたり・・・と言葉と物を一致させて話しかけました。

話しかけたことで、電車と踏切り音が一致したみたいで、電車がとおると大興奮して「アンアンアン!(カンカンカン!)」と声を発するようになりました。

言葉が出ない子どもに言葉を促す方法2:口周り、舌の筋肉を動かす

我が子はよだれがひどく、口周りの筋肉がなかったので遊びながら口周り・舌を動かすことを取り入れていました。

ここでは遊びの例をいくつか取り上げました。

言葉がでない子どもに口周り、舌の筋肉を動かす遊び:しゃぼん玉

しゃぼん玉が好きなお子さん、多いのではないでしょうか。

ふわふわと飛んでいったり、追いかけて遊ぶと思います。

しゃぼん玉をフーっと吹くと、口周りの筋肉を使います。

吹き方によって、しゃぼん玉の大きさや出てくる数も変わりますよね。

これも声を出すために必要な息の調節になります。

我が子は最初はできませんでしたが、コツをつかんでからは息の調節をしながら吹くことができるようになりました。

しゃぼん玉の液を飲み込んでしまいそうな場合は、ストローを使ってお茶を飲んだり、ぶくぶくする遊びもOK!

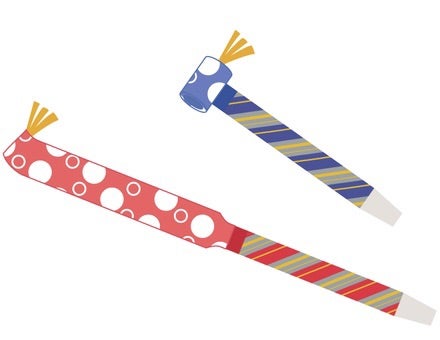

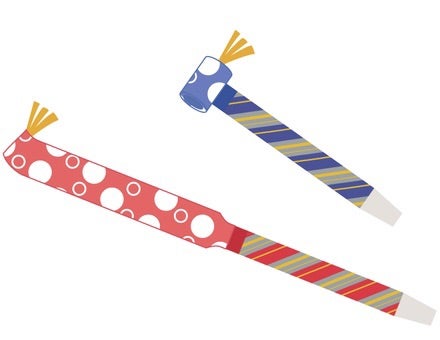

言葉がでない子どもに口周り、舌の筋肉を動かす遊び:吹き戻し、笛

100円ショップや駄菓子屋さんでよく売られているおもちゃです。

「口にくわえてヒュ-と吹くとスルスルと伸びた後、先からクルクルと戻ってくるもの」「夜店で売ってる紙のピーヒャラ」などと説明すると、わかるでしょうか?

↓↓

こちらより引用しました

吹き戻しについて – 吹き戻しの里【公式】「吹き戻し(ふきもどし)」って何だろう?縁日などでよく見掛けられる笛のおもちゃ「吹き戻し」。そんな吹き戻しの別名、歴史、生産地、吹き戻しの日などについてご紹介します。www.fukimodosi.org

音が鳴るものもあり、子どもも楽しくできます。

息の量を強くしないとうまくできません。

息が弱いお子さんは、まずお母さんがやってみて、「楽しい!」と思わせるようにしてみましょう。

吹き戻しが難しそうなら、100円ショップで売られている笛からでも大丈夫です。

ちなみに、吹き戻しはこのような効果もあるそうです。

↓↓

「吹き戻し」で医療・介護に貢献を – エルダー・スタイル生涯スポーツ・健康、地域活動の情報officenakaoka.jp

言葉が出ない子どもに言葉を促す方法3:歌を歌う

我が子は音楽や歌が大好きでした。

よくリトミック活動のときに

音楽に合わせて踊っていたり、歌詞やメロディーを覚え始めると、「んー、んー」と口ずさんでいました。

「言葉になっていない!」と思ってしまいますが、本人は言っているつもりなんですね。

私は歌を歌うのには抵抗がなかったので、子どもに対して歌を歌っていました。

子どもは耳から音楽を取り入れて、インプットしています。

音楽だと入ってきやすいですよね。

そのインプットされたものが、最初は我が子みたいに「んー、んー」しか歌わなかったり、子どもが言えそうな一文字だけだったのが単語になり、繰り返して歌うことで言葉を促すことができました。

歌はちょっと苦手…

歌がマンネリ化しちゃう…

そんなお母さんもいるのではないでしょうか。

有名な子どもテレビ番組になりますが、「おかあさんといっしょ」がおすすめです!

歌いやすい童謡はもちろん、テレビなので視覚から入ってきやすく、物と言葉の一致もしやすいです。

お母さんたちも楽しめるのではないでしょうか。

ただ、テレビの見せ過ぎは一方的になるのでNGです。

区切りをつけてテレビと付き合いましょう。

また、リトミック 教室に通うのも手です。

言葉が出ない子どもに言葉を促すために当教室は音楽を使っております

私の子どもが言った療育先では、療育は歌を歌ったり遊んだりしていました。

我が家は転勤族だったので、転居をするたび療育先が変わっていましたが、行き先が変わったどの療育先も遊びながら発達を促していました。

インターネットやInstagram、ツイッターなどで、遊びながらで意味があるのだろうかという意見をよく目にします。

私も当時、療育に通いながら、「こんなこと、意味があるのか」と、思った一人です。

でも、言葉が出るまでにも 発達のプロセスがあるということに気が付きました。

視線や聴覚、身体のバランスや運動などが備わって言葉につながることが分かりました。

また、行動と言葉がつながったのも、実際に療育を通して実感しました。

そして、先生たちや一緒に通っている子、その保護者の方…たくさんの人とのかかわりがあり、そのかかわりが子どもの内に溜め込まれ、心のこもった言葉を発することもできました。

なので療育では遊んでいるだけに見えますが、療育者はしっかりと計画を立て、療育に取り組んでいます。

当教室は、音楽療法という音楽を使った療育に取り組んでいます。

「どんな子かな?」とお子さんをよく見てから、お子さんの発達に必要なことを音楽を使って活動に取り入れています。

音楽を使った療育「音楽療法」をご希望される方は

・音楽を楽しみながら言葉が出るようにしたい

・このままで良いのか不安

・言葉を促すことをしながら親子で何か楽しみたい

などお考えの方は、当教室の無料体験レッスンにお申し込みください。

体験レッスンとご相談などのお話を合わせて、30分~45分ほどになります。

言葉が出るヒント、解決策につながる活動を行なっております。

言葉が出ない子どもに言葉を促す方法まとめ

以上、言葉を促す方法

・話しかける

・口周り、舌の筋肉を動かす

・歌を歌う

でした。

いかがでしたでしょうか。

お子さんの言葉がなかなか出なくて悩んでいらっしゃる方は、

このような遊びをぜひ参考にしてください。

2021.12.16 障がい児の育児, 🎵音楽療法士のコラム

こんにちは。

東久留米にある発達障がい児・グレーゾーンのお子さんも通える音楽教室を運営しているきじまです。

このブログを読んでいる子育てをしていう親御さんの中に

・我が子が人の話を聞いていないようだと感じる

・子どもと遊んでいると、遊ぶ内容が次から次へと変わる

・学校の授業中、子どもがボーっとしていることを先生から指摘された

・子どもが、周りの音が気になり集中できていない様子が見られる

という方はいませんか?

発達障害の診断を受けている我が子は、学校の宿題をやるとき集中できないときがたまにあります。

これは我が子本人も分かっていて、子ども自身が環境を整えて宿題に取り組んでいます。

今回は障害児の子育ての経験を踏まえて、集中できない子どもが集中を持続する方法をご紹介したいと思います。

集中できない子どもが集中を持続する方法

集中できない子どもに対して、集中力を持続する方法は3つあります。

それが

・環境を整える

・見通しを立てる

・時間を区切る

です。

大人の私も、集中できないときはあります。

むしろ集中できないときの方が長いかもしれません。

でも、子どもも大人もこの

・環境を整えること

・見通しを立てること

・時間を区切ること

ことを意識すると、集中できるようになります。

これら3つを詳しく説明していきたいと思います。

集中できない子どもが集中を持続できるようになるための方法:環境を整える

例えば勉強するとき、机がごちゃごちゃしていると勉強になかなか集中できないということはありませんか?

大人の場合は、特にスマートフォンなど視覚的な情報が多いものが近くにあると、スマートフォンに手を伸ばしてしまいます。

子どもも同じで、周りにおもちゃやゲームなど興味があるものや物がたくさん散らかっていると、視覚的に情報が多くなり、周りの情報に注意を向けてしまいます。そのため、集中できなくなることがあります。

また、うるさい場所で人の話を聞く場合と静かな場所で話を聞く場合とではどうでしょう。

静かな場所で話を聞く方が言葉が耳に入ってきやすいですよね。

お子さんにもよりますが、このように環境を整えるだけで集中しやすくなります。

我が子の場合、宿題は学校から帰ってきたときにやると兄弟がうるさく集中できないので、兄弟がおとなしくなる夜に宿題をしています。

集中できない子どもが集中を持続できるようになるための方法:見通しを立てる

この活動をしたら次はこの活動をして・・・と、目標ややるべきことに合わせてスケジュールを意識し、見通しを立てると集中します。

例えば、幼稚園や保育園、学校に行く日の朝の行動を文字にしてみましょう。

①朝起きる

②顔を洗う

③ご飯を食べる

④お皿を片付ける

⑤歯を磨く

⑥着替える

⑦身だしなみを整える

⑧持ち物を確認する

⑨家を出る

大雑把に言えば、このような行動になるかと思います。

大雑把ですが、これだけでもやることが多い印象を私は受けます。

これらを、子どもが見通しを持って、家を出るまでに行うことを集中してやるのも大事です。

おすすめの方法は、朝にやるべきことをリストにします。

そして朝にやるべきことのリストを、子どもと一緒にゲーム感覚でやるべきことをしっかりと集中させる方法もあります。

やるべきことの視覚化として、絵カードを作成するのがおすすめです。

無料で、絵又は写真でカードが作れるサイトがあります。

↓↓

絵カードメーカー | ザ・プロンプト!絵カードセンター (theprompt.jp)

こちらのサイトでは、絵又は写真を選び、文字入力をして作成ボタンを押して、できたカードを保存します。

カードはプリンターで写真Lサイズの用紙に印刷するときれいに作ることができます。

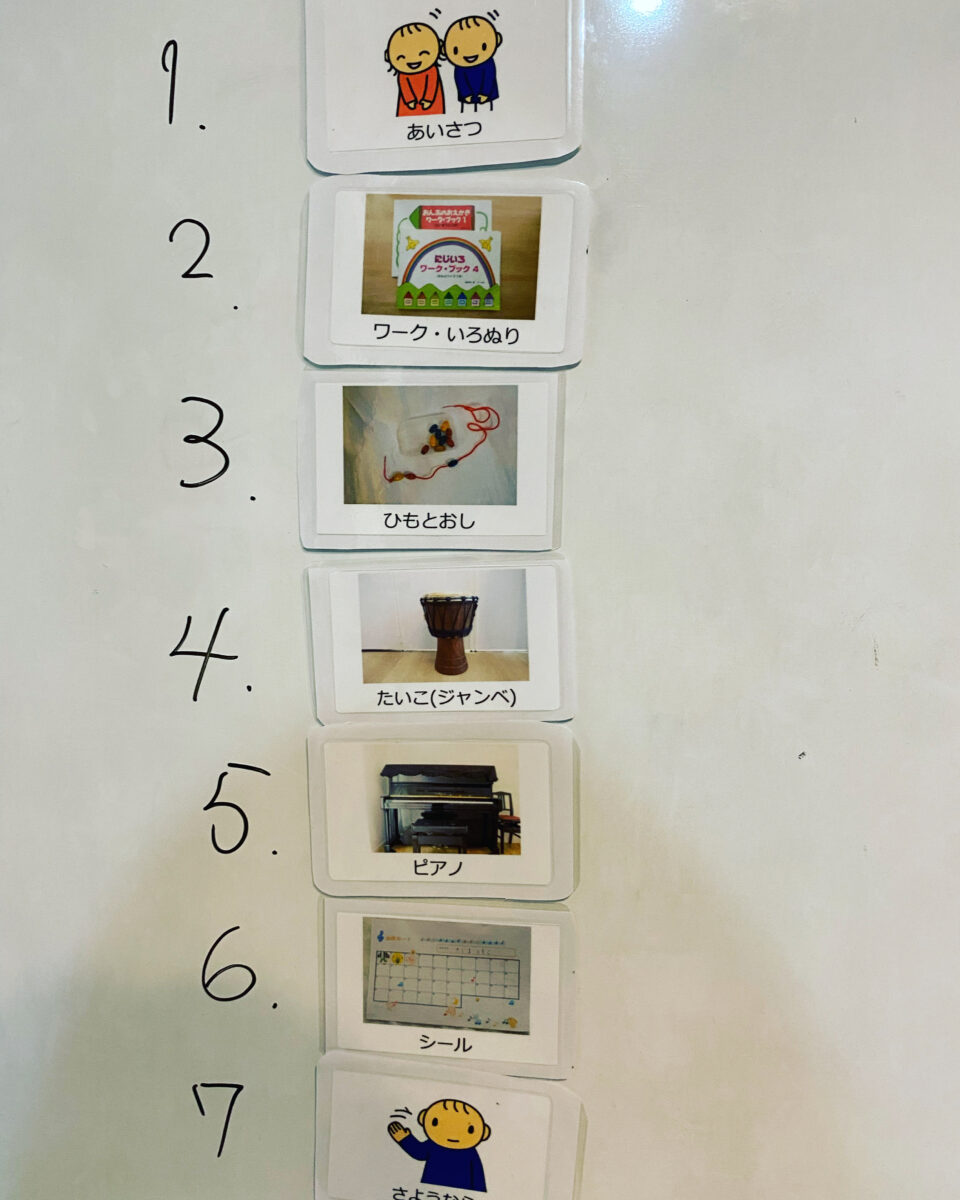

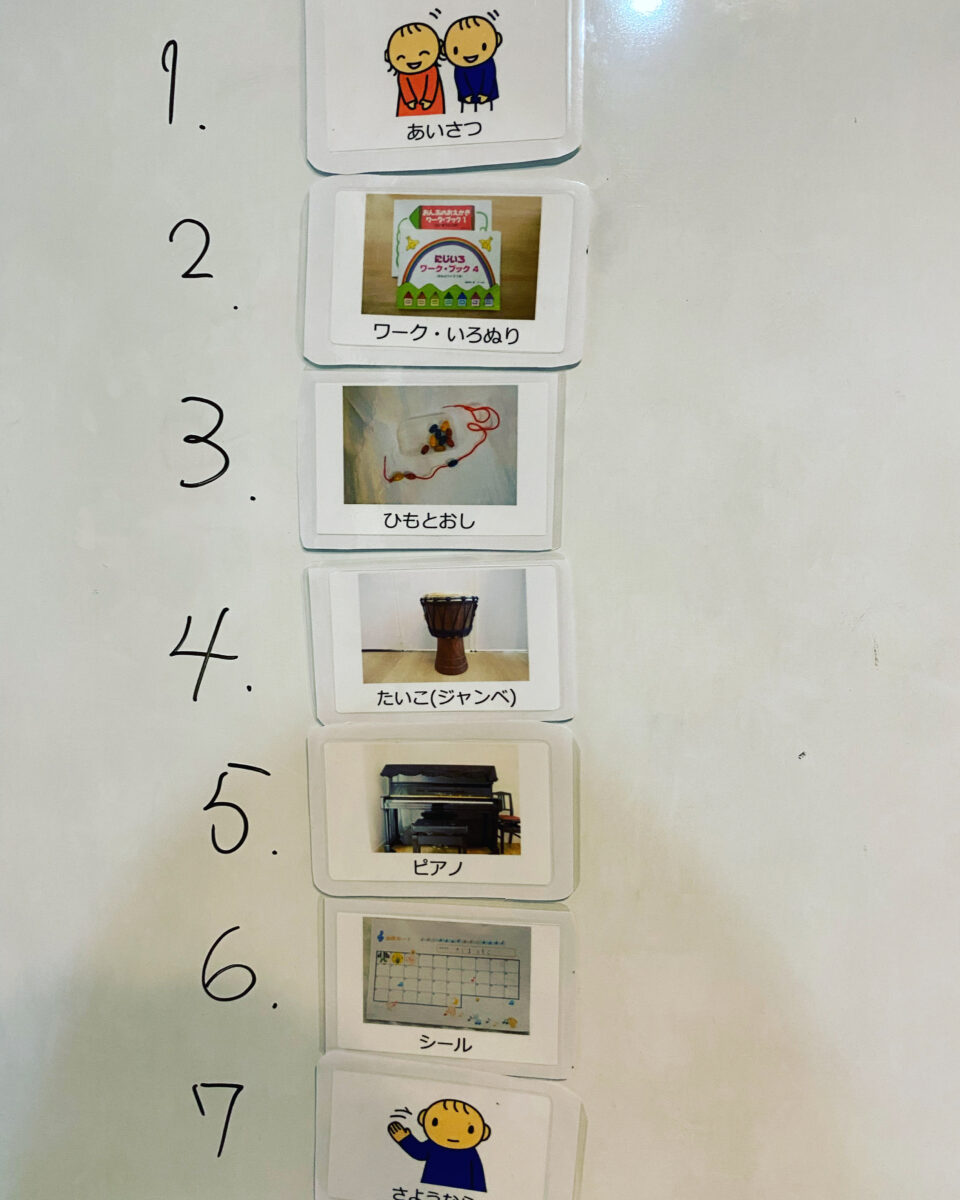

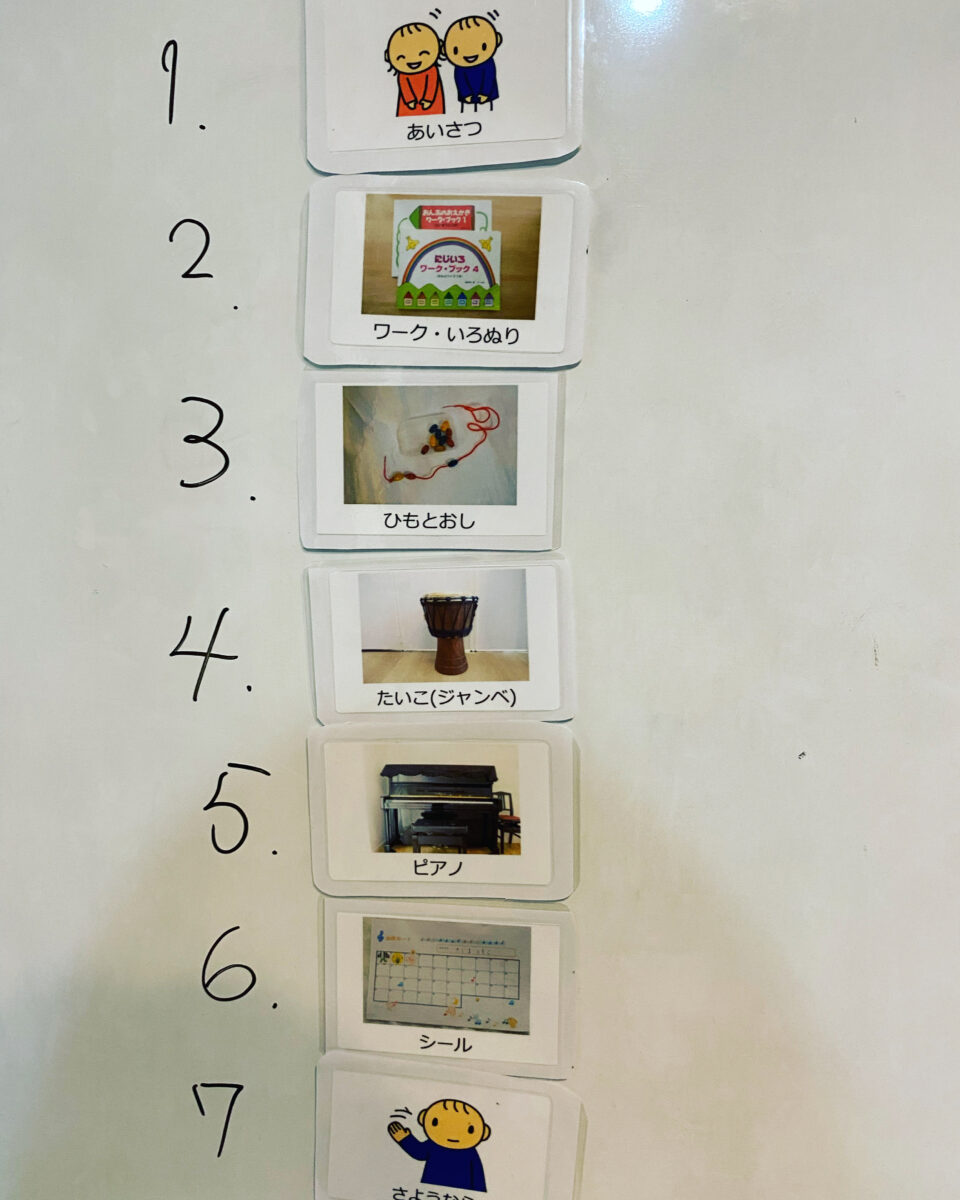

こちらは、その絵カードメーカーで作った当教室の活動カードになります。

このサイトを活用して、絵カードが簡単に作れるのでおすすめです。

集中できない子どもが集中を持続できるようになるための方法:時間を区切る

この活動は何分、次の活動は何分・・・と、時間を区切って行うのも効果的です。

私もそうですが、例えばトイレ掃除を3分以内に終わらせると決めておくと集中しやすくなります。

勉強も、15分や25分などタイマーをセットして行うと時間が視覚化され、集中しやすくなります。

15分集中して勉強したら、ご褒美タイムとして5分休憩するなど、時間を区切りメリハリをつけると良いです。

幼児や低学年のお子さんの場合は、絵本の読み聞かせや絵を描くこと、歌うこと、楽器を演奏すること、工作も集中力をつけることができます。

小さいお子さんほど、はじめから長時間集中することは難しいです。

短い時間から徐々に時間を増やしていくことをおすすめします。

集中できない子どもが音楽療法で集中力が持続できるようになる!?

集中できない子どもでも、音楽が好きなお子さんは音楽療法で集中力を持続できるようになります。

多くの障害児童は集中力に問題があり、そのために学習能力が十分に育たない事が多い。音楽は子供たちの注意力を高める効果があり、さらに集中力の持続に役立つのである。今日のセッションでは、サリーのピアノに合わせて子供たちがリズム楽器を演奏する。音楽を良く聞いていないと、どこで楽器を演奏し始め、何時止めるのかという合図が分からない。

W,B.デイビス、K.E.グフェラー、M.H.タウト 栗林文雄訳 『音楽療法入門上-理論と実践-』 P.4 一麦出版社

音楽を使って注意を向け、集中力を持続したいとき、 『音楽療法入門上ー理論と実践ー』の引用でもあるような方法を私はよく使います。

私は子どもと一緒に楽器演奏をします。

そのときに目で演奏する合図を送り楽器を演奏し、途中で意図的に演奏を止めます。

子どもも演奏が止まったことに気づいたら、子どもと目を合わせて一緒に演奏を再開しています。

子どもが音楽に注意を向け、集中力が持続していないと、楽器演奏を一時的に止め、楽器演奏を再開したりすることは難しいです。

このように音楽を使って注意を向け、集中力を持続する力を育てます。

前述した

・環境を整える

・見通しを立てる

・時間を区切る

も、この活動を行うときに当てはまります。

・楽器演奏をするとき、子どもが他の物に興味が向かないよう、余計なものは出さない。(環境を整える)

・子どもがよく知っている音楽、曲で行うことで、子ども自身がいつ終わるか分かりやすい。(見通しを立てる)

・長く演奏しないで、注意を向けるときに音楽を一時的に止め、再開する。(時間を区切る)

ただこれは、ほんの一例です。

当教室では、子どもの好きな活動や得意な活動を音楽を使って集中を維持することも取り入れております。

楽器演奏が好きな子どもには楽器を、身体を動かすことが好きな子どもには、音楽を身体の動きに合わせてステップを踏んだり、トランポリンで跳ねたりなどして、子どもが楽しみながら集中を維持すること、そして集中力の質を高めていくことをしています。

注意力散漫で集中力をつけたいお子さんは、一度当教室にご相談することも可能です。

集中できない子どもに、集中力を持続する方法まとめ

以上、集中できない子どもに集中力を持続する方法

・環境を整える

・見通しを立てる

・時間を区切る

でした。

いかがでしたでしょうか。

大人ができることをサポートしていきながら、お子さんが興味を持っていることに集中できるようにしていきたいですね!

是非参考にしてください。

2021.11.30 障がい児の育児, 🎵音楽療法士のコラム

習い事|障害児|音楽教室

こんにちは♪

東久留米にある発達障がい児・グレーゾーンのお子さんも通える音楽教室を運営しているきじまです。

このブログを読んでいる、障害児の子育てをされている親御さん方の中に

・障害児の子どもに習い事をさせたい

・障害児だけれど習い事をすることができるか

・障害児の子どもが習い事をするなら何が良いか

という考えの方はいませんか?

発達障害の診断を受けている我が子は療育も通っていたのですが、療育のほかに、水泳、リトミック、ピアノ、そろばん、野球・・・と、いろんな習い事をしてきました。

今も我が子は習い事をいくつか通っています。

今回は、リトミックとピアノの音楽系の習い事に絞り、なぜ音楽系の習い事がおすすめなのかを、障害児の子育ての経験を踏まえてお話ししていきたいと思います。

障害児に音楽教室の習い事がおすすめの理由

子どもが習い事をするにあたり、子どもが好きなこと、得意なことを活かせる習い事をするのがおすすめです。

その中で、

・歌が好き

・音楽が流れると体が動く

・幼稚園や保育園で楽器を演奏するのが好き

というお子さんは音楽教室がおすすめです。

我が子も歌をよく口ずさんでいたので、乳幼児期からリトミックを、小学校中学年までピアノを習いました。

リトミックとピアノを習ったことで

・音楽や歌が好きになった

・言葉が分からなくても、音楽に反応して動くようになった

・音感がついた

・ある程度、楽譜が読めるようになった

・左手と右手、違う指の動きができるようになった

・親子で一緒に音やリズムを楽しむことができた

・リトミックや音楽を通して、集団行動の中の協調性が身についた

・感受性豊かになった(これは性格もあるかもしれません)

・余暇活動の一つとして音楽を楽しめるようになった

と、我が子の様子を見て思います。

障害児のお子さんは、音楽系の習い事をするにあたってお教室が一人または少人数で取り組んでいるところが良いです。

これは実際に習い事に連れて行った私の私見ですが、障害児のお子さんは発達がゆっくりだったり、集団のなかで周りに合わせながら活動していくことが苦痛に感じるときがあります。

特に集団だと、お母さんが他のお子さんと比べてしまい、お母さんにも子ども(障害児)にとっても自己肯定感が下がります。(これは結構落ち込みます)

一人または少人数で習うことができるリトミックとピアノにはどのような効果があるか、詳しく説明します。

障害児におすすめの習い事:リトミック

子どもが小さいときから通える音楽教室の中にリトミックがあります。

リトミックはお教室にもよりますが、早くて生後2ヶ月から通えるお教室もあります。(我が子が通っていたリトミック教室は生後6ヶ月からでした。)

リトミックとは・・・

リトミックは、スイスの作曲家、音楽教育家である エミール・ジャック=ダルクローズ(1865年~1950年)によって創られた、音楽を総合的にそして合理的に学ぶための音楽教育法です。

全身を使って音楽を動きで表現するリトミックと、音楽を聴く耳を育てるソルフェージュ、即興演奏を組み合わせ、音楽の諸要素を体験する事を教育法の原点に置き、音楽理解を深め、動きによって得た筋肉感覚を生かし、その積み重ねにより自己を開放し、磨かれた感性をもとに、自己音楽表現を可能にする事がこの教育法の目的です。 日本ジャック=ダルクローズ協会より

リトミックはダンスと違い、決まった動きはありません。

音楽を聴いて身体を動かして、自分が感じたままに身体を使って表現できるのがリトミックの良いところです。

また、お教室にもよりますが、リトミック教室はマラカスや鈴など様々な楽器を演奏を体験することができます。

子どもが楽器演奏を体験することによって、自己音楽表現を養うことができます。

そして子どもが言葉が分からなくても、音楽を聴いて動けます。

我が子が1歳のとき、「どうぞ」「ありがとう」という言葉が分かりませんでした。

でもメロディーにのせて歌うと、我が子が手にしていたバナナマラカスを私に渡したときがあります。

我が子は音楽を聴いて反応したんですよね。

このようにリトミックの経験を積み重ねていくと、子ども自身が音楽を聴いて自分で考え、自分の気持ちを表現することができるようになります。

障害児におすすめの習い事:ピアノ

お子さんが年少・年中くらいの歳になるとピアノをお考えになる方もいるかと思います。

ピアノを弾くとき、右手と左手が違う動きをすること。記憶力が、曲を弾いていくにつれてついていきます。

ピアノを弾くために子どもは集中するので、集中力もついてきます。

感情のコントロールにも良いです。

アメリカのロバートラーナー医科大学の研究で、子どもは楽器を演奏することで感情のコントロールができるようになり、不安感を減らすことができることが分かりました。

さらに楽器演奏は、余暇活動としてもあげられています。

発達障害児・者が豊かな社会生活をおくるためには、充実した余暇活動が欠かせない。余暇を楽しむスキルが不足しがちな発達障害児・者の保護者に対しては、余暇活動の支援を行う必要があるだろう。また、発達障害児の保護者に対して行われた“余暇活動に関する意識調査”においては、「子どもに経験させたい余暇活動」として楽器演奏などの音楽活動が上位にあげられている(長谷川,2010)音楽療法を知る―その理論と技法-より

我が子の場合になるのですが、自由な時間ほど「何をしたら良いか分からない」と思うときがあるようで、学校の休み時間はフラフラしているときがあります・・・。

何をしたら良いか分からないと、先ほど我が子の例のように自由な時間を消費してしまいますよね。

子どもが生活していく中で楽しく有意義な活動の一つとして、余暇活動が大事になります。

その中の一つに音楽があげられます。

障害児を迎えいれている音楽教室も増えてきています。

私が運営している教室もそのうちの一つです。

私は音楽療法士として障がい児のお子さんと関わってきた経験と、障がい児の子育て経験があります。

これらの経験を活かして、当教室ではお子さんに応じた教材を用意します。

色で音符を分けたり、ひらがなが読めるお子さんは文字を楽譜に書いたりして、お子さんが分かる方法で楽しく進めていきます。

また、他のピアノ教室と違って、当教室はピアノを弾くテクニックよりも、ピアノを弾くことで集中力をつけたり、いろんな楽器を使うことで身体能力をのばしたり、好きな曲をピアノで弾くことで自信がついたり満足感につながれるようなレッスンを心掛けております。

障がい児者の関わりの経験や、障がい児の子育ての経験を活かして、お子さんといろんな楽器や音楽を通して関わっていき、お子さんの成長を促していきたいと思っております。

障害児の音楽教室の習い事を選ぶにあたってのポイント

ここでは障害児の習い事教室をどこにするか、選ぶにあたってのポイントを説明します。

障害児の子どもがその習い事をやりたいか

習い事を楽しむためには、お子さんがやりたいかという気持ちを大切です。

子どもから「楽しそう、やってみたい!」という言葉が出たり、様子が見られたら、子どもが習い事をするタイミングだと思います。

習い事の先生が障害児の特性を理解しているか

子どもがやりたくても、先生が障害児の子どもを理解していないところは避けた方が良いです。

先生の指導のペースや子どもに対してフォローしているかも大事です。

障害児の子と実際に習い事の体験レッスンに行ってみましょう

体験レッスンがある習い事は、体験レッスンに行ってみましょう。

体験レッスンに行く前と行ったあとでは、教室の印象も変わると思います。

体験レッスンで子どもが「楽しい!」「できた!」「またやりたい!」と思えることが大切です。

障害児のおすすめの習い事【障害児が音楽教室に通った体験談】のまとめ

以上、障害児のおすすめの習い事【障害児が音楽教室に通った体験談】でした。

いかがでしたでしょうか。

子どもがやりたいか、音楽が好きなのか。

子どもの気持ちと習い事を体験しての様子次第で通うか決まると思います。

子どもが楽しく、そして自信になる習い事が見つかることを願っております。

是非参考にしてください。

2021.7.20 障がい児のためのピアノレッスン, 音楽療法, 🎵レッスン風景

こんにちは!

東久留米の障がい児とグレーゾーンの子も通える音楽教室

おとのにじです(^^♪

おとのにじでは、レッスンで何をやるか分かりやすいように

絵カードを使っております。

小さいお子さんもいらっしゃるので、

字だけではなく、絵や写真を使い、

次になにをやるか分かりやすくしています。

このようにお子さんが「見通し」が立てやすいようにしています。

お子さんによって、次に何をやるか不安な子もいます。

また、思っていたのと違う活動が出てきたり、

予定されていた活動が変更になり違う活動になると混乱したり、

気持ちの切り替えが難しい場合があります。

視覚優位のお子さんは

この絵カードから情報を取り入れるので

活動を分かりやすくお子さんに説明できます。

また、視覚優位のお子さんのみならず

ことばが出るお子さんは

「この活動が好き!」

「次はこの活動がしたい!」

と、絵カードを通して自分の思いを

「ことば」として伝えることもできます。

絵カードは、自閉症スペクトラムのお子さんのみならず

全てのお子さんに

活動の見通しが立つこと、

「ことばのやりとり」の一つとして

有効だと感じています。

2021.5.19 🎵教室紹介

東久留米の障がい児とグレーゾーンの子も通える

音楽教室 おとのにじ音楽教室です♪

(ホームページはこちら↑から)

おとのにじでは

ピアノが好き♪ピアノを習わせたい

そんなお子さんのために

ピアノを取り入れたレッスンもしております♪

障がいがあって

ピアノ教室や習い事に行くのはためらう

先生側は受け入れてくださるか心配

障がいがあるお子さんや

発達が気になるお子さんをを持つ保護者の方は

そのような気持ちを

少なからずお持ちなのではないでしょうか

おとのにじでは

そんなお子さんに合わせた

レッスンを行っています。

私の息子(発達障がい)が最初にやっていたピアノの楽譜♫

彼はこのときまだ3~4歳だったけれど

彼の 「こだわり」 がたくさんつまった楽譜

書けるようになった

ひらがなと数字を

一生懸命書いていました。

ピアノもゆっくりですが

弾けるようになりました。

親御さんとの話し合いをよく行いながら

そのお子さんの個性をよく見ます。

進度はさまざまですが

子どもが音楽が楽しい!

ピアノが好き!

そう感じてもらえるように

レッスンをしています。

おとのにじ音楽教室

お問い合わせはこちら

東久留米市

障がい児と発達が気になる子も通える音楽教室

おとのにじ音楽教室

ホームページはこちらから